Introduction.

Le frelon asiatique (À ne pas confondre avec le frelon européen) est une espèce invasive qui suscite de plus en plus d’inquiétudes en France et dans d’autres régions d’Europe. Son impact n’est pas seulement écologique, mais aussi économique et sanitaire. Alors, où en est-on en matière de lutte contre ce nuisible ? Focus sur les solutions de piégeage et les traitements les plus efficaces pour contrôler sa propagation.

Qu’est-ce que le frelon asiatique ?

Le frelon asiatique ou frelon à pattes jaunes (Vespa velutina nigrithorax) est originaire d’Asie du Sud-Est. Introduit accidentellement en France en 2004, il s’est rapidement adapté à nos écosystèmes. Plus petit que son homologue européen, il est reconnaissable à son thorax noir et à ses pattes jaunes. Redoutable prédateur d’abeilles, le frelon asiatique menace directement la biodiversité et la production apicole.

Le mode de vie du frelon asiatique sur une saison.

Le cycle de vie du frelon asiatique s’étend sur une année et comporte plusieurs étapes clés.

Au début du printemps, les reines fondatrices, qui ont survécu à l’hiver, commencent à construire un petit nid primaire et pondent leurs premiers œufs. Ces œufs donnent naissance à des ouvrières qui prennent rapidement en charge l’entretien du nid et la recherche de nourriture

En été, le nid primaire atteint sa taille maximale. Du-coup la colonie prépare un deuxième beaucoup plus gros appelé nid secondaire (jusqu’à 1 mètre diamètre pouvant contenir de 2000 à 3000 individus cumulés sur la saison suivant les sources) qui se trouve entre 5 et 30 mètres de hauts. C’est également à cette période que les frelons asiatiques sont les plus actifs, prélevant de grandes quantités d’insectes pour nourrir leurs larves. En automne, les nouvelles reines et les mâles émergent pour se reproduire. Une fois l’accouplement terminé, les reines cherchent un abri pour hiberner, tandis que le reste de la colonie périt avec l’arrivée de l’hiver. Ce cycle se répète annuellement, renforçant la propagation de l’espèce.

Photos Dare-Dard Frelon 13

L’impact du frelon asiatique sur la biodiversité.

Les méthodes de piégeage.

Le piégeage est l’une des solutions les plus accessibles pour lutter contre le frelon asiatique. Cependant, il est important d’utiliser des méthodes respectueuses de l’environnement pour éviter de piéger des espèces non ciblées.

1. Le piègeage préventif au printemps

Le printemps est la période idéale pour capturer les fondatrices (les reines), car chaque reine capturée empêche la formation d’un nouveau nid. Les pièges peuvent être fabriqués à partir de bouteilles en plastique avec des appâts sucrés, comme du sirop ou de la bière brune. A condition toutefois que les orifices d’entrées du piège n’excèdent pas 8mm pour préserver les autres insectes comme le frelon européen ou les papillons.

Généralement le mélange utilisé pour piéger les frelons est composé ainsi :

- Un tiers de Sirop de scure

- Un tiers de Vin blanc

- Un tiers de Bière Brune

Mes amis de l’association Terr’Abeilles de Cadenet utilisent avec succès le mélange suivant lors du piégage de printemps :

- 385ml d’eau

- 192g de sucre

- 6g de levure de boulanger déshydratée

Cette association à d’ailleurs mis en place un maillage de pièges sélectifs remarquable par l’intermédiaire d’un réseau de citoyens solidaires. Ce réseau couvre 7 communes à ce jour et tend à s’étendre d’année en année. Merci à tous les bénévoles pour ce travail exceptionnel !

2. Les pièges ciblés en été

Durant l’été, les pièges doivent être plus spécifiques pour éviter d’impacter les insectes bénéfiques comme les abeilles ou les papillons. Des appâts carnés, comme des morceaux de poisson, attirent particulièrement le frelon asiatique.

Toutefois les frelons s’intéressent de nouveau au sucres aux alentours de la mi septembre jusqu’à l’hiver et il en faut pas hésiter à proposer de nouveau des appâts de ce type pour réduire la prédation et capturer un maximum d’ouvrières certes mais aussi et surtout de reines qui cherchent à se gaver de provision pour hiverner…

Les pièges les plus sélectifs à ce jour.

Attention ! Quitte à se répéter il faut redire qu’il ne s’agit pas de piéger n’importe quoi n’importe comment. l’utilisation de pièges sélectif est primordiale pour préserver les autres espèces d’insectes y compris le frelon européen.

Les traitements contre les nids de frelons asiatiques.

Détruire un nid est une opération délicate et dangereuse qui doit impérativement être réalisée par des professionnels.

1. Localisation des nids

Les nids de frelons asiatiques sont souvent situés en hauteur, dans les arbres, mais ils peuvent aussi se trouver sous les toitures ou dans des haies. Ils sont généralement sphériques et atteignent jusqu’à un mètre de diamètre.

Dans un bois il est peu fréquent de trouver les nids au coeur du bois il sont généralement situés en lisière plutôt au soleil couchant divers observateurs expérimentés.

Photos Dare-Dard Frelon 13

2. Intervention professionnelle

Les entreprises spécialisées utilisent des perches télescopiques équipées d’insecticides pour neutraliser les nids. Certaines techniques à base de poudre insecticide permettent une action rapide et efficace.

Certains cas comme la proximité d’une ligne haute tension nécessitent absolument l’utilisation d’un pistolet paintball.

Dare-Dard Frelon 13 (Guillaume Pellegrino)

Traitements Nuisibles sur Mallemort de ProvenceLes pompiers n’interviennent plus pour les nids d’hypénomtères chez les particuliers, Dare-Dard Frelon 13 prend donc le relais sur le pays Salonnais, ainsi que dans les Bouches du Rhône et le Vaucluse.

En 2021, j’ai créé Dare Dard Frelon 13, une entreprise spécialisée dans la gestion des nuisibles, opérant depuis Mallemort de Provence. Mon champ d’action s’étend au Pays Salonais, aux Bouches-du-Rhône, au Vaucluse et au Luberon, garantissant une intervention rapide — le jour même ou le lendemain de votre appel.

En préparation à mon intervention pour éliminer les nids de frelons ou de guêpes, je fournis des instructions claires pour assurer votre sécurité.

En tant que détenteur d’un certificat Biocide, je maîtrise l’utilisation de produits sécuritaires adaptés à divers nuisibles.

https://daredardfrelon.fr/destruction-de-nid-de-guepes-frelons/

L’impact des frelons asiatiques sur les ruches.

Les ruches sont particulièrement vulnérables face aux attaques des frelons asiatiques. Ces prédateurs s’installent souvent à proximité des colonies d’abeilles pour faciliter leur chasse. En vol stationnaire devant l’entrée des ruches, ils capturent les butineuses au retour de leur récolte de nectar. Cette prédation constante affaiblit les colonies d’abeilles en réduisant leur effectif, ce qui limite leur capacité à collecter des ressources et à produire du miel. Sous une pression prolongée, les abeilles peuvent adopter un comportement défensif extrême, hésitant à quitter la ruche, ce qui aggrave encore la situation. Dans certains cas, les ruches fortement ciblées par les frelons asiatiques finissent par s’effondrer complètement, mettant en péril l’apiculture et la pollinisation locale.

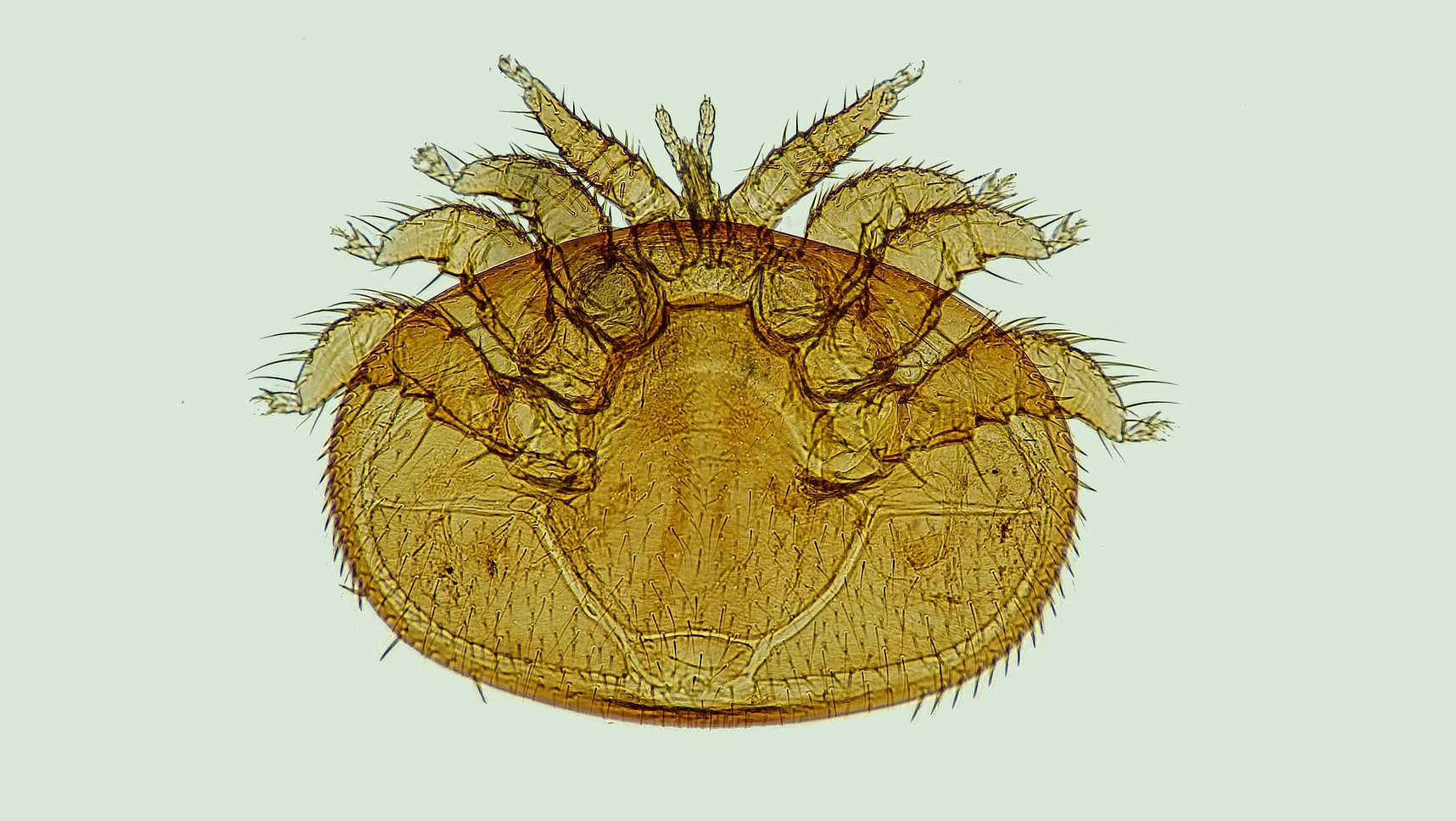

Dans le cas de l’apiculture professionnelle. A moins d’avoir bien entendu un nid juste à coté du rucher. Les ruchers avec un nombre de ruches conséquent limite l’impact sur les ruches du fait d’un rapport de force défavorable pour les frelons. Toutefois des colonies qui seraient affaiblies par varroa destructor ou des conditions climatiques défavorables sont bien évidemment des proies faciles.

Le Piège Curatif.

Quand il est trop tard et en cas de nécessité absolue il peut être utile de mettre en place un piège à vocation curative. Attention toujours à faire en sorte qu’il n’y est pas de conséquences défavorables pour les autres espèces.

4 ou 5 kg de sirop de nourrissement + 2 bières brunes 33cl. Le tout dans un seau 40kg un peu incliné (entre 20 et 30°) pour ne pas qu’il se remplisse si il pleut. Le couvercle est percé au centre d’un trou de 40mm de diamètre .

Pour amorcer le piège il est pertinent de jeter à l’intérieur 3 ou 4 frelons que l’on aura préalablement “abimés” avec une raquette de badminton. Personnellement j’utilise une grille à reine en guise de raquette…

Cette photo montre la quantité de frelons piégés en 24 heures sur un rucher de Mérindol.

Frelon asiatique : Conséquences sanitaires.

La piqûre de frelon asiatique peut entraîner des réactions allergiques graves, notamment des chocs anaphylactiques, ainsi que des œdèmes potentiellement mortels en cas de piqûres multiples ou localisées sur des zones sensibles comme la gorge.

Bien que son venin ne soit pas plus toxique que celui des hyménoptères autochtones, sa présence accrue augmente le risque d’incidents, en particulier pour les personnes allergiques.

Des accidents récents illustrent la dangerosité de cet insecte. En octobre 2024, dans la Loire, un père de famille est décédé après avoir été piqué alors qu’il tentait de détruire un nid de frelons asiatiques sous le toit de son habitation.

De même, en septembre 2024, une randonneuse est décédée et quatre autres personnes ont été blessées, dont une grièvement, après une attaque de frelons asiatiques lors d’une promenade à Pleudihen-sur-Rance, dans les Côtes-d’Armor.

Ces incidents soulignent la nécessité de la vigilance face à cette espèce et l’importance de prendre des précautions lors de la découverte de nids ou d’activités en plein air. Aucun secteur n’y échappe. En agglomération comme à la campagne, nous sommes tous concernés.

Les avancées dans la lutte contre le frelon asiatique.

Malgré les efforts considérables, la lutte contre le frelon asiatique reste un défi majeur. Des programmes de recherche sont en cours pour développer des techniques plus ciblées, comme l’utilisation de drones pour repérer et détruire les nids en hauteur, ou des pièges intelligents dotés de capteurs, des puces RFID pour tracer les frelons ainsi équipés et détecter les nids.

Observant que certaines colonies d’abeilles sont de véritables tueuses de frelons. D’aucun pense pouvoir orienter la sélection de leurs abeilles et qu’elles se défendre contre “ces grosses bêtes qui font peur” alors qu’ils négligent la lutte contre l’ennemi numéro un des abeilles qu’est varroa et en sous estiment les effets. Leur énergie devrait avant tout aller dans ce sens. Parce que sans une lutte performante contre ce parasite la lutte contre le frelon asiatique est veine et les colonies vouées à disparaitre.

Frelon asiatique : Comment agir en tant que citoyen ?

Il est essentiel de contribuer à la lutte contre le frelon asiatique en signalant tout nid repéré à votre mairie ou à votre apiculteur local. Il est également essentiel d’éviter d’utiliser des produits chimiques non autorisés qui pourraient avoir un impact négatif sur l’environnement.

Les autres espèces de frelons asiatiques.

Au gré des importations. Notre continent complète sa “collection” d’espèces invasives venues d’Asie. Ainsi à ce jour en Europe nous comptons deux nouvelles espèces de Frelons. Soit 4 espèces en comptant le Frelon asiatique à pattes jaunes et notre Frelon Européen (Vespa Carbo). Espérons que d’autres espèces asiatiques comme le monstrueux Vespa Mandarinia ne suivent pas.

Le Frelon Oriental.

Le frelon oriental (Vespa orientalis) est une espèce de frelon originaire des régions chaudes du bassin méditerranéen, du Moyen-Orient et de certaines zones d’Asie. Ce frelon, de couleur brun-rougeâtre caractéristique avec une bande jaune distincte sur son abdomen, est bien adapté aux climats arides et semi-arides. Il est présent dans la région de Marseille depuis 2021 et le sud de l’Espagne depuis 2012.

Le Frelon Géant du Sud.

Le frelon géant du sud (Vespa soror). Il s’agit d’une espèce de frelon originaire des régions tropicales et subtropicales d’Asie du Sud-Est. Étroitement apparenté au frelon géant asiatique (Vespa mandarinia), il se distingue par sa taille imposante, atteignant jusqu’à 4,5 centimètres de long, et sa coloration sombre avec des nuances brunes et jaunes. Ce frelon est particulièrement redouté pour son comportement agressif envers les ruches d’abeilles. Nous avons été informés de sa présence dans nord-ouest de l’Espagne cette année.

La scolie des jardins : Un dommage collatéral inacceptable.

La scolie des jardins (Scolia flavifrons) est un insecte fascinant et inoffensif qui joue un rôle essentiel dans l’écosystème. Cette grande guêpe noire, ornée de reflets bleutés et d’une tache jaune sur la tête, est souvent confondue à tort avec le frelon asiatique (Vespa velutina). Contrairement à ce dernier la scolie des jardins est un pollinisateur précieux et un allié des jardiniers. Elle se nourrit principalement de nectar et contribue à la pollinisation des fleurs, tandis que ses larves parasitent les larves de coléoptères nuisibles, comme les hannetons. Malheureusement, cette confusion pousse certaines personnes à la tuer par peur, alors qu’elle ne représente aucun danger pour l’homme et ne présente qu’un faible risque de piqûre. Sensibiliser le public à l’identification et au rôle écologique de la scolie des jardins est crucial pour éviter sa destruction injustifiée et préserver sa contribution à la biodiversité.

Conclusion.

La lutte contre le frelon asiatique repose sur une combinaison de méthodes préventives, de traitements ciblés, de recherches continues et d’entraide. En sensibilisant les citoyens et en adoptant des solutions respectueuses de l’environnement, nous pouvons espérer limiter l’impact de ce prédateur redoutable sur nos écosystèmes.

Article coécrit avec l’excellent et sympathique Guillaume Pellegrino Dare-Dard Frelon 13 et membre de Terr’Abeilles.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.